20 julio, 2020

por Richard Ingersoll

Aerial view of a massive highway intersection in Los Angeles

Este texto se publicó en el número 44 de la revista Arquine y es un extracto de Sprawltown. Looking for the City on its Edge (Princeton Architectural Press, Nueva York, 2006)

La catedral de la mobilidad

¿Está permitido, mientras aceleramos a través de la compleja red de distribuidores viales elevados, sucumbir a un placer estético incondicional? Encontrarnos encantados por el centelleo cinético de la luz, asombrados por el formidable poder de sus elementos estructurales, intrigados por el vibrante equilibrio entre técnica y función como sensaciones similares a aquellas desatadas por obras de arte moderno. Tal vez algún día estos rugidos de concreto y acero aparecerán como las probablemente inconscientes catedrales de la era del automóvil. Obras sublimes diseñadas por anónimos ingenieros civiles en nombre del primordial acto de fe de la sociedad de consumo: la movilidad. Conducir por esas esbeltas rampas aéreas entrando a Nápoles por el distrito del Vomero quita el aliento, como lo hacen algunas secciones del anillo periférico de París. Las nuevas vías aéreas que vuelan sobre los distritos comerciales de Shangai inspiran sobrecogimiento y reverencia. Y encontrarse en el laberíntico distribuidor de la interestatal 45 y la autopista 59 cerca del centro de Houston es tan poderoso como pararse bajo el crucero de Notre Dame de Beauvais.

Dicho lo anterior, no podemos negar que esos vuelos de las autopistas son, al mismo tiempo, evidentes heraldos de una avanzada catástrofe ambiental: incorregibles agentes de contaminación del aire, por ruido, de accidentes de tránsito y de desorientación urbana. No cualquiera estará dispuesto a reconocerlos como objetos del deseo o templos de la movilidad masiva. Las obras de infraestructura tienen una utilidad subyacente, hacen el trabajo sucio que tiende a distanciarlas del ámbito estético. Rara vez la belleza de los grandes viaductos se reconoce explícitamente. A decir verdad, las rampas de concreto y acero incitan una dolorosa belleza, sea porque connotan lo osado de sus funciones o porque introducen ofensivos subproductos de la vida cotidiana.

La apreciación estética de la infraestructura pertenece a los criterios románticos de lo sublime, definido inmejorablemente por Giovanni Battista Piranesi: “del terror surge el placer” (I Cammini, 1767). Las visiones de Piranesi de las antiguas obras de infraestructura romanas, tal el “Emissarium” cerca del Tivoli, yuxtapone figuras humanas, minúsculas e insignificantes, al poder de las grandes estructuras. Los sentimientos contradictorios de lo sublime —fascinación y repulsión— se volvieron el contrapunto negativo al gusto clásico. A través de los ensayos de Addison y Burke, y del contacto con Migel Angel y Piranesi, lo sublime se convirtió en una teoría importante entre los intelectuales liberales ingleses durante el siglo XVIII, muchos de los cuales intentaron reproducir la experiencia negativa de lo sublime en sus pintorescos jardines. Ruinas falsas y elementos topográficos altamente contrastantes debían capturar el “agradable tipo de horror” descrito por Addison. Teóricamente lo sublime abrió un discurso a un tipo diferente de belleza. Su función retórica, en palabras del poeta romántico John Keats, era explotar “la capacidad negativa del arte.”

A principios del siglo XX, los movimientos de vanguardia se apoyaron en el aspecto crítico de lo sublime para crear un discurso estético. La demostrable belleza de temidas realidades industriales resultaban premisas provocativas para el primer manifiesto vanguardista: Le Futurisme, publicado por Filippo Tommaso Marinetti en un periódico parisino en 1909. Su delirante elogio de la velocidad y la técnica, delirando sobre la belleza de un accidente de tránsito, concluye con la provocadora afirmación “el ornamento del cofre de un auto acelrando es más bello que la Victoria alada de Samotracia.” Su joven protegido, el arquitecto Antonio Sant’Elia, produjo una serie de vistas para La Cittá Nuova en las que las partes utilitarias de la ciudad —vías de tren, líneas de alimentación, elevadores— quedaban expuestas y monumentalizadas. La visión Futurista fue elaborada por Le Corbusier en 1920 en sus aterradores y antisociales modelos urbanos, conocidos colectivamente domo la Ville Radieuse: la ciudad radiante. La tendencia corbusiana por lo negativo se oye en su glosa de los métodos pragmáticos del taylorismo como el “horrible pero ineluctable futuro.” Su visión de la metrópolis estructurada por autopistas con desarrollos puntuales y aislados en altura aparentemente eliminaba cualquier referencia al espacio público, sacrificado ante la infraestructura prioritaria.

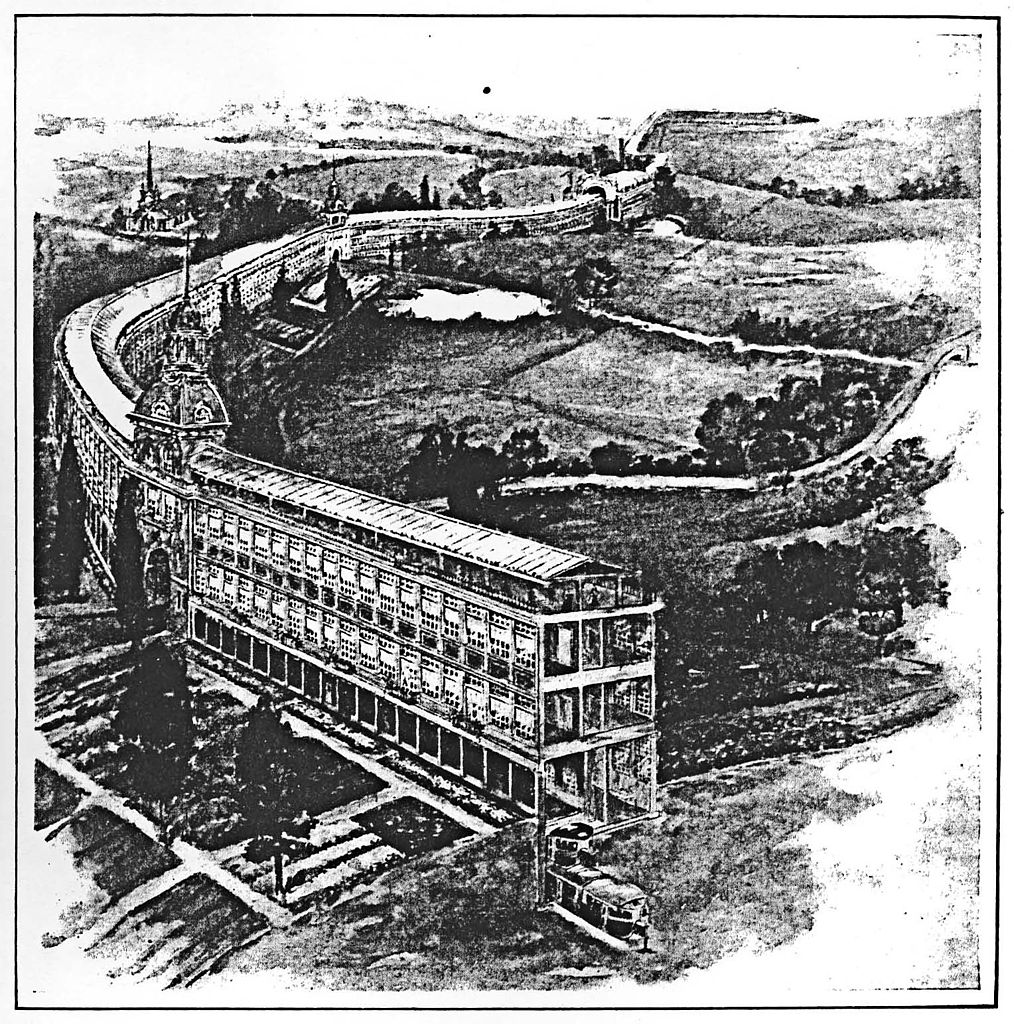

Uno de los proyectos urbanos más entrañables de Le Corbusier asume sus posibilidades sublimes: el llamado Plan Obus (metralla) para Argelia, diseñado en los años 30. Este proyecto para la capital norafricana proponía una autopista elevada, cuyas curvas seguían la disposición de la tierra de las colinas al puerto. El viaducto llevaba de los distritos residenciales europeos a la torre central de negocios, pasando sobre —sin tocarlo— el denso distrito indígena de la Casbah. La estructura de concreto del viaducto se explotaba como una armadura en la que se podía insertar vivienda, cumpliendo dos funciones con una sola estructura. En esta hipótesis sobre como reconstruir Argelia como una ciudad moderna, Le Corbusier intentó aplicar a la obra pública los mismos criterios formales que utilizó en ese periodo para sus pinturas de desnudos curvilíneos.

Como von Moos ha notado, la combinación de Le Corbusier de vivienda con autopista fue anticipada en la propuesta utópica para una ciudad lineal construida sobre las líneas de ferrocarril que conectan Nueva York con San Francisco. Edgar Chambless publicó Roadtown en 1910 como la solución para prevenir que la urbanización difusa destruyera las tierras silvestres y agrícolas de América, un profeta contra el sprawl. El techo de esa megaestructura horizontal se desarrollaría como jardines colgantes y espacio público. En 1961, el arquitecto del paisaje Geoffrey Jellicoe revivió la idea de megaestructuras lineales insertadas en autopistas con su proyecto “Motopía,” proveyendo con una red de autopistas sobre techos, intersectados con ciruitos cada milla y grandes jardines públicos insertados en las plazas residuales. Motopia dejaba el suelo completamente libre, pero los jardines cercados por autopistas elevadas probablemente habrían generado una fuerte sensación de claustrofobia. Otro esfuerzo para combinar caminos elevados y megaestructuras vino de la mano de los Metabolistas japoneses de los años 60. Kenzo Tange propuso una red de autopistas elevadas que se extenderían por la bahía de Tokio, intersectadas con bloques curvos de vivienda colgados sobre el sitio como muelles de un puerto. Para la ciudad más poblada del mundo esto habría parecido una gran ventaja pues dejaba el suelo totalmente libre para el paisaje. Desgraciadamente el problema con todos estos modelos es que en su visión del espacio urbano sin plazas ni calles, los espacios residuales, como aquellos de Biljmermeer, a las afueras de Ámsterdam, o el bloque del Corviale en las faldas de Roma, se convierten en desoladas tierras de nadie.

Al final tal vez el único experimento visualmente satisfactorio de infraestructura y organización lineal es Brasilia, la nueva capital de Brasil, planeada entre 1954 y 1960 por Lucio Costa y repleta de arquitectura monumental diseñada por Oscar Niemeyer. La belleza formal de los espacios de Brasilia no es, sin embargo, compensación suficiente para su falta de vitalidad urbana. Los barrios que están organizados en grandes marcos o superquadras son funcionales desde el punto de vista de la circulación del automóvil pero no promueven caminos vecinales que los crucen. Las distancias en Brasilia entre el distrito de gobierno y las zonas habitacionales y comerciales, son tan grandes que los residentes deben usar su auto para cualquier desplazamiento, repitiendo los mismos problemas que ocurren en zonas menos planeadas del sprawl. Una de las paradojas de Brasilia es que la calidad de la vida urbana es más interesante en la periferia informal no gobernada por el plan piloto. Ahí uno encuentra calles con usos mixtos, mercados abiertos y otros espacios de reunión. La calidad sublime de Brasilia se debe a su gran escala y a su inquietante vacío urbano. Las cubiertas arquitectónicas adquieren una cualidad metafísica o fantasmal. Las visiones urbanas de esta dimensión son, por su naturaleza, totalizantes en términos de la programación espacial, pero en la mayoría de los casos son casi imposibles de realizar por conflictos políticos o financieros, si no por remordimientos sociales. Explotar la infraestructura principalmente para intenciones artísticas, sin permitir la intimidad urbana, ha hecho de Brasilia una enorme escultura, con pocas posibilidades para que la variedad de la vida urbana tenga lugar.

De la decoración a la decontextualización

Hasta el siglo 20 la idea de infraestructura como arte se veía como la necesidad de decoración y estaba gobernada por el criterio clásico de “lo bueno, lo verdadero y lo bello.” Una obra de arte público, como un fresco o una escultura, siempre se consideraba una adición y no inherente a la estructura funcional. Dentro de las obras de infraestructura, el puente, por su papel de unión, siempre generó respuestas críticas e interpretaciones simbólicas, y por tanto adquirió un interés artístico particular. El diálogo entre técnica y forma en la construcción de puentes provee las bases de una teoría de la infraestructura como arte.

Durante la Revolución Industrial, el uso explícito de nuevas tecnologías resultaba, comúnmente, controversial. Tal vez el más discutible diseño fue aquel para el puente Forth en Queensford, Escocia (1873-89). Diseñado por Benjamin Baker, fue el puente más largo de su tiempo y su estructura tubular de miembros de acero quedó totalmente sin adornos. La extraña forma del destellante entramado de vigas de su sistema en voladizo fue calibrado para el esfuerzo del claro y resistencia al viento. Un triunfo del determinismo estructural, el puente Forth probó ser una obra sublime, cuya desnudez movió a críticos como William Morris a verlo como “soberbiamente feo.” A quienes disentían el ingeniero respondió que “la conveniencia (fitness) era una condición fundamental de la belleza.” El puente de Baker aun transmite una perturbadora belleza difícil de aceptar para muchos.

Otros puentes del mismo periodo, como el Britannia (1850) de Robert Stevenson y, particularmente el de Brooklyn en Nueva York (1869-83) de Roebling e hijos, se reconocieron más fácilmente como obras de arte. El puente de Brooklyn combinaba arcos ojivales convencionales de mampostería con las nuevas maravillas técnicas de los cables para su suspensión. Al cruzar el puente los efectos cinéticos de los cables de suspensión ispiraron a poetas y pintores, inmortalizados en versos de Walt Whitman y Hart Crane. El poder crudo de la estructura de dicho puente le dio instantánea primacía simbólica en la naciente metrópolis.

La siguiente generación de puentes en Manhattan, como el George Washington, demuestra cuán difusa era la concepción popular de la estructura como arte. Proyectado en los años 20 con la colaboración del arquitecto clásico Cass Gilbert, la trabe de acero del puente estaba pensada para recubrirse con decoración de piedra. Sin embargo, tras la quiebra del 29, la austeridad se impuso. Las trabes desnudas de la estructura fueron vistas como bellas por el público sin necesidad de ningún revestimiento. La obra puede ser atribuida con seguridad a su ingeniero, Tomar Herman Ammann.

La belleza de la expresión estructural y de ingeniosas soluciones técnicas se ha vuelto un aspecto icónico importante para nuevos puentes urbanos. Los tirantes tubulares del puente peatonal de Westminster (2000) de Norman Foster parecieron, en principio, un triunfo de la técnica sobre la función, aunque en principio el puente presentaba vibraciones que ya han sido corregidas. Le da a la rivera de Londres un nuevo implante tecnológico que rivaliza con el neogótico puente de la Torre río abajo, como símbolo de la unión de la ciudad. La esquelética estructura en picada del puente Felipe II (1987) de Santiago Calatrava, cruzando los patios del tren Bac di Roda en Barcelona, le da identidad a una zona de la ciudad pobremente conectada y degradada. El puente Erasmo (1996) en Rótterdam, de Ben van Berkel, toma prestado con libertad el lenguaje estructural de Calatrava. La suspensión con forma de arpa se volvió instantáneamente en símbolo de la ciudad, conectando las recién transformados muelles de Kop van Zuid al centro de la ciudad. El puente de Ijsburg (2000) en Ámsterdam, de Nicholas Grimshaw, retoma la solución estructural de Baker en el Forth de manera más sinuosa para crear un interés monumental por una isla que será desarrollada durante la próxima década como un núcleo urbano. En todos estos casos, la apreciación del esencialismo estructural, de la infraestructura como arte, es aceptada debido al innegable papel funcional del puente, permitiéndole convertirse en símbolo del lugar y de la vida cívica. Si la ingeniería de puentes se acepta convencionalmente como arte, podemos preguntarnos si el mismo criterio no se reserva para otras obras de utilidad pública.

Durante el siglo 20 los códigos estéticos en las artes fueron subvertidos. El arte ya no se consideraba un medio de representación sino, a partir de los varios movimientos basados en la abstracción y el conceptualismo, la obra de arte se convirtió en un fin en sí mismo. El neoplasticismo de Theo van Doesburg y Piet Mondrian (1920) propuso una pintura de puras líneas ortogonales y colores planos capaces de sugerir efectos espaciales. El suprematismo de Casimir Malevich eliminó aun más el papel de la representación, primero con su Cuadro negro sobre fondo blanco (1913) y luego, en 1918, con un simple “cuadro blanco”.

El protagonista que más desestabilizó la vanguardia del siglo 20 fue, sin duda, Marcel Duchamp, cuyo concepto del “readymade” puso en duda irremediablemente la misma naturaleza del arte. La pala de nieve, el portabotellas, la rueda de bicicleta, todos éstos objetos producidos por la cultura industrial, al ser removidos de sus contextos por Duchamp, podían ser contemplados como arte. En 1917 Duchamp lanzó una provocación al presentar un mingitorio recostado con el título “Fuente” a la Sociedad de Artistas Independientes en Nueva York. El mingitorio volcado, lleno del sarcasmo de una broma escatológica, abrió sin duda un nuevo camino hacia lo sublime. Duchamp, en su manera inigualable, explicó al readymade como “anestesia total,” y de ahí en adelante la belleza pudo encontrarse en la negación del arte. Para enfatizar su posición anti-arte, Duchamp dibujó bigote y piocha a una reproducción de la “Gioconda” de Leonardo, añadiendo el acrónimo críptico y obsceno “L.H.O.O.Q” (que al leerse fonéticamente dice “ella tiene calor en el culo”). Los readymades de Duchamp se proponían como objetos de belleza inconsciente. En vez de reproducir o representar, Duchamp descubrió que podía desencadenar el sentido y la belleza inherente de las cosas simplemente descontextualizando objetos reales, por simples o desagradables que fuesen. Su más paradójico readymade, “la puerta”, se instalo en su apartamento en la calle Larry de París en los años 20. Una sola puerta se unía a dos marcos adyacentes, uno de un cuarto y otro del armario, cerrando uno cuando abría el otro. A partir de Duchamp, gran parte del discurso del arte moderno gira alrededor de la capacidad negativa de la descontextualización.

Durante los años 60, el artista americano Robert Smithson (1938-73) se convirtió en el ideólogo principal de una nueva manera de arte que llamó “Earthworks” y que los críticos hoy llaman Land Art. Usando los criterios negativos de Duchamp le enseñó a una nueva generación de artistas cómo ver la infraestructura como readymades. En un artículo en Art Forum, Smithson visitó su ciudad natal, Passaic, Nueva Jersey, con una Kodak Instamatic, tomando fotos de turista de escenas de degradación industrial como si visitara los monumentos de Roma (Smithson, 1967). Entre las maravillas suburbanas como puentes, areneros, estacionamientos y bombas, se encontraba una serie de bombas que llenaban el río con fluidos dudosos, para los que escogió el duchampiano título “Fuente.” Smithson abandonó cualquier sarcasmo en su siguiente investigación como consultor artístico para los planificadores del aeropuerto de Dallas-Forth Worth. A partir de entonces, empezó a imaginar el arte a escala territorial, y aunque no se realizó dicho proyecto, encontró en sus meditaciones un método para descontextualizar elementos de infraestructura en relación a sitios geográficos. Según su teoría “uno nunca debe imponer en un sitio sino más bien exponer el sitio.” Presas, autopistas, aeropuertos se convirtieron en readymades a escala 1:20000.

El arte pop y el juego de escala

Durante los mismos años que Smithson abrió el camino hacia el Land Art, Claes Oldenburg empezó a reproducir versiones irónicas de readymades cotidianos a escala colosal. Réplicas gigantes de un ventilador, un bate de béisbol, un borrador o un lápiz labial se proponían como monumentos para el espacio público. Uno de sus proyectos más arrogantes fue “Thames Ball”, diseñado en 1967 pero no realizado: un enorme juego de dos bolas se balanceaba en el puente de Londres viendo a la Casa del Parlamento, asemejando los flotadores que mantienen el nivel del agua en un escusado. Así, la herencia de la fuente de Duchamp fue revivida una vez más a gran escala. La obra de Oldenburg se ha vuelto un medio convencional para decorar irónicamente nuevas intervenciones de infraestructura. Para el distrito suburbano de Vall d’Hebron, uno de los sitios olímpicos de 1992 en Barcelona, instaló “Mistos”, un paquete colosal de cerillos tirados en las tres esquinas de una intersección de nuevos caminos. En una esquina un cerillo retorcido, en la otra uno erguido y encendido como una versión singular de la antorcha olímpica. Los monumentos pop de Oldenburg son obras aditivas que descontextualizan objetos cotidianos sacándolos tanto de lugar como de escala.

La ciudad de Gibellina en Sicilia, que fue totalmente reconstruida en un nuevo sitio tras ser destruida por un terremoto en 1968, un programa único de arte agregado ala infraestructura fue iniciado como medio para compensar la ausencia de urbanidad y la pérdida de identidad tras la reconstrucción. En los últimios veinte años artistas y arquitectos famosos han participado creando un patrimonio cultural de la mayor cantidad de arte público per capita en cualquier ciudad del mundo. La entrada a Nueva Gibellina está marcada por la “Stella del Belice” (1983) de Pietro Consagra, una arco en forma de estrella colosal por el cual atraviesan los autos y que recuerda las linternas colgadas en las calles como decoración den las fiestas urbanas sicilianas.

Otro caso de decoración pop se dio en las nuevas estaciones de metro de Nápoles, curada por Alessandro Mendini. La estación Salvator Rosa explota con imágenes y colores contrastantes: un obelisco azul colocado en un pozo de luz piramidal, mosaicos en espiral y macetas agigantadas, jeroglíficos crípticos y explosiones solares, una estatua de bronce de Pulcinella. Las decoraciones son populistas, eclécticas y sin armonía, aunque parecen corresponder a la perfección al espíritu de Nápoles. Una prueba es que tras dos años en uso no hay ningún signo de vandalismo, en una ciudad cubierta de graffiti. Quizás la mejor defensa contra el grafiti fue decorar las paradas del metro como si hubieran sido decoradas por grafiteros. Las tres próximas estaciones, propuestas por Anish Kapoor en forma del yoni indio, que representa los genitales femeninos, agregará otra experiencia de lo sublime al sistema de metro de Nápoles.

La ironía del arte pop de Oldenburg y otros usualmente es consciente de sí. Sin esta sofisticación la decoración populista corre el riesgo de resultar kitsch. En Pekín, en el mayor de sus nuevos distribuidores viales, el trébol de Siyuan Qiao, encontramos una decoración pop no intencionada. A la mitad de 20 rampas, 26 puentes y un área que cubre 14 mil metros cuadrados, cuatro enormes dragones, el símbolo tradicional colocado en las entradas, del tipo que se encuentra en cualquier restaurante chino del mundo, se han colocado sobre camas de flores en cada hoja. Aun si han sido colocados sin ninguna intención irónica, los dragones de Siyuan Qiao, en medio del rugir de los automóviles y los gases que expulsan, parecen el perfecto emblema pop, figuras descontextualizadas que capturan la furia del tráfico moderno.

Los paisajes metafísicos de Luis Barragán

Luis Barragán creó varios paisajes durante los años 50 y 60 que, con mínimas adiciones resaltan nuestra conciencia de la belleza de la infraestructura. Con su colega, el escultor alemán Mathias Goeritz, concibió una de las más memorables decoraciones de autopistas: las torres de Satélite, un suburbio de la ciudad de México. Construidas entre 1957 y 58, las cinco torres de colores brillantes se colocaron al azar en un camellón ovalado con ligera pendiente. De entre 30 y 50 metros de alto, e inspiradas por las torres medievales de San Gimignano, las proas de los prismas triangulares apuntan a la ciudad central y son visibles (cuando la contaminación lo permite) desde 8 kilómetros de distancia. El impacto cinético del grupo de torres se involucra con el movimiento dinámico de los automóviles, ligeras cuando se ven desde el centro pero pesadas, por sus forma triangular, cuando se ven en el viaje de regreso. Aunque se pueden imaginar diversas funciones para las torres, incluyendo las de tanques de agua o antenas, se diseñaron por razones puramente formales y promocionales, buscando atraer compradores de casas al nuevo suburbio. Durante la siguiente década, sobre todo en las Olimpiadas del 68, se convirtieron en icono instantáneo de toda la ciudad.

Barragán diseñó dos suburbios en los años 60 donde prestó tanta atención a los caballos –de los que tanto él como sus clientes eran entusiastas– como a los automóviles. El pequeño suburbio de Los Clubes tiene como elemento cívico central la Fuente de los amantes, un estanque poco profundo enmarcado por planos rosas que se entrelazan, sobre los cuales vuela un acueducto. Dos bebederos de madera para caballos se yerguen a manera de los amantes. En otro suburbio cercano, Las Arboledas (1958-61), los caballos trotan a lo largo de una avenida bordeada por grandes eucaliptos y un muro rojo de tres kilómetros de largo. Este elemento formal da cierta unidad que normalmente hace falta en los asentamientos periféricos. Al fin del eje se encuantra el espacio público de Las Arboledas, un abrevadero de 10 metros de largo rematado por un sorprendente muro azul de 5 metros de altura. Mientras que el espacio es maravillosamente abierto, se tiene la sensación de protección y cobijo debido al sutil marco de los planos coloreados. En el rancho de caballos de San Cristóbal (Casa Egerstrom, 1967), el corral proporciona un buen ejemplo de cómo se puede organizar el espacio urbano. El espacio esta cerrado por planos rosados y magenta, con aperturas en las esquinas, y arcos cuadrados cortados como accesos. En el centro hay un estanque alimentado por un acueducto que vuela sobre un plano vertical suelto. La atmósfera metafísica es sostenida por la pureza geométrica de los planos y las profundas sombras que proyectan.

El modo metafísico de Barragán, componiendo una secuencia de espacios casi cerrados usando yuxtaposiciones de planos de color, fue tomado prestado por su amigo Ricardo Legorreta para numerosos p royectos, incluyendo un gran distribuidor vial en el parque de negocios de Solana, 45 kilómetros al noroeste de Dallas. Diseñado con el arquitecto de paisaje Peter Walker en 1988, las rampas de salida del Solana están señaladas por pilones de color de más de 25 metros de alto: uno amarillo al sur, otro violeta al norte, recordándonos las Torres de Satélite. Al salir de la autopista, se pasa por una serie de habitaciones exteriores que han sido enmarcadas por planos de color, aislados, y arcos cuadrados. Los efectos cinéticos se crean mediante composiciones abstractas graciosamente añadidas a la estructura de la autopista. El efecto de conducir a través de estos grande cuartos es, a un tiempo, peculiar y reafirmante, una verdadera marca del sitio.

Sentido y consenso

El final del siglo 20 fue testigo de la más grande demanda de nueva infraestructura. La construcción y renovación de autopistas sigue incontestada, como algunos nuevos pasos a desnivel y estacionamientos. Cientos de aeropuertos se han reconstruido para expansión y reestructuración. Nuevas líneas de metro, estaciones de tránsito intermodal y, sobre todo, la prioridad para las líneas de tren de alta velocidad están causando cambios mayores en el paisaje del sparwl. Nuevas infraestructuras para redes telemáticas puntúan los bordes urbanos con antenas. Incluso las plantas de energía alternativa por medio de células fotovoltáicas o viento están empezando a marcar el territorio. Cerca de cualquier gran ciudad, colinas artificiales, modernos zigurats hechos de basura, están cambiando la topografía.

En el contexto neoliberal que domina hoy el sistema económico mundial, las infraestructuras se proponen como un programa ganador para la inversión pública que normalmente obtiene consenso público. Hay, por supuesto, muchos proyectos dudosos, como el plan italiano para el puente suspendido más grande del mundo sobre los estrechos de Messina que se han encontrado con el rechazo local e internacional. Pero, generalmente, la nueva infraestructura se piensa como ineluctable y benéfica. Cuando la resistencia informada falla seria bueno seguir los muchos ejemplos en Barcelona donde programas sociales y estéticos han sido integrados en estas costosas y que inevitablemente transforman su contexto, teniendo como resultado nuevos parques entre las autopistas, como el parque costero de Poble Nou (Ruisánchez-Vendrel, 1990) y el parque de La Trinitat en un distribuidor (Batlle-Roig 1991-92).

Smithson, en su regreso a la “capacidad negativa del arte,” abrió una visión hacia las dimensiones territoriales de la infraestructura y su habilidad para expresar la alegoría poética de los tiempos modernos. Su obra más conocida, Spiral Jetty (1971), una espiral de tierra que se interna en el Gran Lago Salado, se construyó con las mismas técnicas utilizadas para hacer autopistas y tiene una geometría similar al radio de giro de las rampas de salida. Los camiones que trajeron la tierra para el relleno produjeron el camino que necesitaban para continuar la espiral hasta alcanzar el punto donde ya no podían seguir adelante. Fue una intervención inútil que a propósito desapareció bajo el lago creciente, para emerger de nuevo sólo cuando el lago baja de nivel.

A lo que aludía Smithson es que las obras de infraestructura son readymades esperando a ser descontextualizados. Esto no justifica que toda infraestructura sea inherentemente una obra de arte, pero nos lleva a la posibilidad de que pueda ser descubierta por diseñadores, trabajada por ellos y enmarcada en otra forma de apreciación. Las infraestructuras de transporte continúan siendo diseñadas con el hábito positivista de las instituciones de gobierno y, por tanto, adolecen de cierto determinismo que corresponde a la economía de la movilidad acelerada. No obstante el consenso político, estas intervenciones molestas y a menudo alienantes no son sólo económicamente importantes sino que afectan la cultura de las ciudades y la necesidad de acompañarse con el intento de reforzar su papel en el sentido de la comunidad. Los ciudadanos y los diseñadores podrían exigir más a la infraestructura que sólo su función primaria.

Entre los actos memorables de resistencia a una infraestructura está la campaña victoriosa en 1959 en San Francisco para interrumpir la construcción de una autopista elevada que pretendía conectar el embarcadero con el puente Golden Gate (irónicamente la sección de la autopista que si se construyó se demolió por daños estructurales en el sismo de 1989). Jane Jacobs, quien inició las grandes objeciones a la tabula rasa modernista de la renovación urbana y atrajo la atención del mundo al valor de los usos mixtos, dirigió una campaña exitosa en Manhattan para salvar parte de Greenwich Village de un distribuidor vial. Pero a pesar de estos casos excepcionales, es obvio que las infraestructuras de transporte están entre los pocos servicios que consiguen un consenso general. Pagadas comúnmente con los impuestos a la gasolina, parecen oportunas generando su propio modo de financiamiento. En cierto sentido, este progreso continuo de las infraestructuras debiera verse como un recurso a ser explotado.

Aun si la sociedad continua apoyando la construcción de nuevos caminos sin mucha discriminación, cuando se llega al punto de ver a la infraestructura como arte, los asuntos de estilo tienen distinta importancia. El caso del “Tilted Arc” de Richard Serra, una escultura pública encargada para la Plaza Federal en el bajo Manhattan en 1979 y removida diez años después, es aleccionador. Serra insertó un colosal plano de 3 metros de altura de acero cor-ten, curvo y ligeramente inclinado, al centro de una plaza con mucha concurrencia. La pieza era tan grande que los visitantes de la plaza debían rodearla y, en el transcurso, descubrir su peculiar geometría. Ese juego de paralaje sobre la percepción, mediante el austero modo de la abstracción minimalista, no fue bien recibido por los burócratas que trabajaban en el edificio gubernamental en gran parte porque bloqueó el camino más corto a los restaurantes al frente de sus oficinas, haciendolos caminar 50 metros extra. La belleza conceptual de “Tilted Arc” no correspondió a la idea popular del arte, y tras una larga batalla legal fue removido. Serra diseñó un arco similar para un parque en Barcelona en 1980 que ha sobrevivido admirablemente, debido al diferente contexto social y cultural. La diferencia reside en la promoción de una cultura del diseño, que pueda hacer de tal obra algo congruente más que hostil a su escenario cultural.

Las infraestructuras como respuestas utilitarias a los apremiantes problemas de movilidad causan invariablemente conflictos ambientales y sociales. Acercarse a ellas como arte puede darnos un modo de tratar con la violencia que introducen en el sistema urbano, y volverse un modo para crear significado cívico. Un ejemplo interesante es Freeway Park en Seattle, diseñado por Lawrence Halprin en 1976. EN el punto donde las cuatro rampas de salida de la carretera interestatal se hunden en el centro de la ciudad, un parque aéreo hace puente a través de la arteria de diez carriles. Construido con el mismo concreto reforzado de la autopista, se estructura con los maceteros de altas sequoias y animado por cascadas. El agua y los árboles ofrecen un filtro para neutralizar los efectos del tráfico. En la base de una de las fuentes hay una ventana que permite ver el paso de los coches. Aunque el diseño del paisaje tiene algunas graves fallas (demasiadas esquinas oscuras y una circulación muy compleja), constituye una gloriosa excepción a la brutalidad de las autopistas en zonas urbanas. Un segundo parque que zigzaguea a través de caminos y líneas de ferrocarril, el Jardín de Escultura Olímpica de Weiss-Manfredi (2006), crea un complemento del otro lado de la ciudad.

El hecho es que la mayoría de la obra de infraestructura se concibe sin arte. Más allá de acercamientos estéticos que pueden ir desde la decoración posmoderna de Nápoles a la nueva idea de lo sublime de Smithson o a la incomprendida del “Tilted Arc”, cuando la infraestructura es tratada como arte refuerza la idea de que el lugar tiene significado. Mientras que la lógica utilitaria de la infraestructura usualmente condena a una función única, la vida urbana se enriquecería grandemente si se les complicara con otras funciones, de esparcimiento o de vida social. La infraestructura como arte anticipa una diferente clase de movilidad, una que puede tolerar distintas velocidades. Puesta de lado sería una “fuente.” Si en el futuro los automóviles deben, de algún modo, desaparecer o si, como es más probable, su número aumenta, las indispensables obras de infraestructura que integran fines sociales y artísticos perdurarán como contribuciones cívicas de valor duradero y colmarán la promesa de la catedral de la movilidad.

Fuentes

Massimo Carboni, 1993, Il sublime è ora, saggio sulle estetiche contemporanee, Roma.

James, Holston, 1989, The Modernist City, An Anthropological Critique of Brasília, Chicago.

Yve-Alain Bois e Rosalind e. Krauss, 1997, Formless. A User’s Guide, New York.

Reyner Banham,1960, Theory and Design in the First Machine Age, London.

Maurizio Calvesi, et al., 1994, Marinetti e il Futurismo, Roma.

Stanislaus von Moos, 1979, Le Corbusier, Elements of a Synthesis, Cambridge, Ma.

David P. Billington, 1983, The Tower and the Bridge, The New Art of Structural Engineering, Princeton.

Michael Baxandall, 1985, Patterns of Intention, Berkeley.

William A. Camfield, 1989, Marcel Duchamp Fountain, Houston.

Jack Flam, ed., 1996, Robert Smithson: The Collected Writings, Berkeley,.

Robert Smithson, 1967, “A Tour of the Monuments of Passaic,” ArtForum, Dec. 1967.

Aurelio Pes & Tanino Bonifacio, 2003, Gibellina dalla A alla Z, Gibellina: Museo d’Arte Contemporanea.

Li Haiquan, ed.,1996, Road Interchanges of Beijing, Beijing.

Federica Zanco, ed., 2001, Luis Barragán. A Quiet Revolution, Milano.

Keith Eggener, 2001, Luis Barragán’s Gardens of El Pedregal, New York.

Oriol Bohigas, 1988, Reconstruccion de Barcelona, Barcelona.

Manel Guàrdia, 2002, Barcelona. Memoria desde el cielo, Barcelona.

Clara Weyergraf-Serra & Martha Buskirk, 1990, The Destruction of Tilted Arc, Cambridge, Ma.